Freundeskreis Paradies e.V. Baden-Baden

Helfen Sie mit, ein wertvolles Denkmal vor dem Verfall zu retten - werden Sie Mitglied

Historie

Die Entwicklung der

Wasserkunstanlage "Paradies"

Pläne zur Einrichtung einer

Parkanlage

auf der Friedrichshöhe gab es seit dem Jahre 1902, nachdem die

Stadt

das Grundeigentum des "herrschaftlichen Spitalfonds" erworben hatte. Durch

gezielte Planung sollte dort ein einheitliches Villen- und Parkgebiet entstehen.

Stadt

das Grundeigentum des "herrschaftlichen Spitalfonds" erworben hatte. Durch

gezielte Planung sollte dort ein einheitliches Villen- und Parkgebiet entstehen.

Zum 50jährigen Regierungsjubiläum des Großherzogs Friedrich I.

regte

Bürgermeister Reinhard Fieser an, zu dessen Ehren den Friedrichspark zu

konzipieren.

regte

Bürgermeister Reinhard Fieser an, zu dessen Ehren den Friedrichspark zu

konzipieren.

Eine "große Terrasse mit Laubengang und Wasserspiegel" sollte

entstehen, etwas "besonderes und außergewöhnliches" geschaffen werden.

Ein Plan

mit perspektivischer Ansicht wurde erstellt sowie ein Kostenvoranschlag, der ein

Finanzvolumen von 40.000 Mark vorsah. 1910 diskutierte man das Vorhaben erneut;

das Projekt von Richard Riemerschmid sah Kosten von über 54.000 Mark voraus.

Der

Erste Weltkrieg machte alle Pläne zunichte. Bis in die 1920er Jahre blieb das

Areal eine mit Baumgruppen bestandene, von zwei Fahrstraßen und mehreren

Fußwegen durchzogene Wiesenfläche mit schönem Blick zur Rheinebene und auf den

Schwarzwald. Im Dezember 1921 fand eine Geländebesichtigung statt, die

Gestaltung des Parks sollte durch den Verkauf von Bauplätzen finanziert werden.

Der

Kontakt mit Max Laeuger in Karlsruhe wurde hergestellt, dessen Entwürfe im

Februar 1922 den ungeteilten Beifall des Stadtrates fanden.

Der

Kontakt mit Max Laeuger in Karlsruhe wurde hergestellt, dessen Entwürfe im

Februar 1922 den ungeteilten Beifall des Stadtrates fanden.

Die Oberrheinische

Immobilien AG in Freiburg erklärte sich bereit,

die Anlage nach den Plänen Laeugers auszuführen. Als Gegenleistung erhielt die

Gesellschaft das Besitzrecht auf die angrenzenden, in die Anlage architektonisch

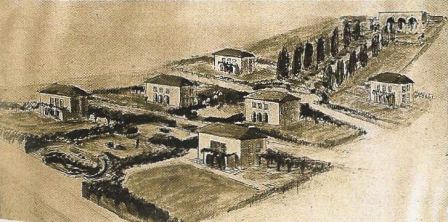

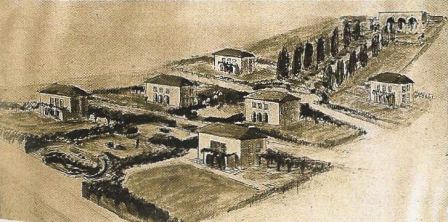

einzubeziehenden Bauplätze. Zwölf Villen sollten gebaut werden, deren

architektonische Ausgestaltung genau festgelegt wurde. Max Laeuger wollte auf

der Friedrichshöhe ein Gesamtkunstwerk aus Architektur- und Parklandschaft

schaffen. Zwischen 1922 und 1925 entstand die Garten- und Wohnanlage „Paradies".

Die Einweihung durch Oberbürgermeister Fieser und den Stadtrat fand am 31.

Oktober 1925 statt, die Freigabe für die Öffentlichkeit einen Tag später.

die Anlage nach den Plänen Laeugers auszuführen. Als Gegenleistung erhielt die

Gesellschaft das Besitzrecht auf die angrenzenden, in die Anlage architektonisch

einzubeziehenden Bauplätze. Zwölf Villen sollten gebaut werden, deren

architektonische Ausgestaltung genau festgelegt wurde. Max Laeuger wollte auf

der Friedrichshöhe ein Gesamtkunstwerk aus Architektur- und Parklandschaft

schaffen. Zwischen 1922 und 1925 entstand die Garten- und Wohnanlage „Paradies".

Die Einweihung durch Oberbürgermeister Fieser und den Stadtrat fand am 31.

Oktober 1925 statt, die Freigabe für die Öffentlichkeit einen Tag später.

Für

die Namensgebung hatte sich der Stadtrat bei einer der Einweihung

vorausgegangenen Ortsbesichtigung entschlossen.Die Anlage ist auf die Altstadt mit der

dominierenden Stiftskirche ausgerichtet. Die Achse ist nach dem Vorbild

italienischer Renaissancegärten wie etwa dem der Villa Farnese in Rom als

Wassertreppe ausgebildet. In sanft abfallenden Kaskaden überwindet das Wasser

neben 40 Meter Höhenunterschied auch die Zeppelin- und Prinz-Weimar-Straße.

Am

oberen Ende, an der Markgrafenstraße, beginnen die Wasserspiele in einer großen

Brunnengrotte mit Säulenarkaden und fallen dann über ein größeres Becken mit

Springbrunnen in mehrere kleinere Bassins.

Becken und Bassins sind mit stilisierten vegetabilen, in Voluten endenden

Ornamenten

Becken und Bassins sind mit stilisierten vegetabilen, in Voluten endenden

Ornamenten

verziert.

Beidseitig wird die Wasserkaskade von Säulen-Eichen

mit Einfassungs-Hecken begleitet.

verziert.

Beidseitig wird die Wasserkaskade von Säulen-Eichen

mit Einfassungs-Hecken begleitet.

Über die Zeppelinstraße hinweg, etwa in der

Mitte der Anlage befindet sich eine Schrifttafel mit dem Gedicht "Der Roemische

Brunnen" von Conrad Ferdinand Meyer - gleichsam das Programm des Paradieses:

"Aufsteigt der Strahl und fallend gießt er voll der Marmorschale Rund, die sich

verschleiernd überfliesst in einer zweiten Schale Grund. Die zweite gibt - sie

wird zu reich - der dritten wallend ihre Flut. Und jede nimmt und gibt zugleich

und stroemt und ruht".

Zwei architektonisch gefasste, als künstliche

Tropfsteinhöhlen angelegte, sprudelnde Wandbrunnen begleiten den Flaneur auf seinem weiteren Weg

hinab. Das Wasser wird an der Bernhardstraße in einem großen, halbrunden Brunnen

mit drei Schalen aufgefangen.

angelegte, sprudelnde Wandbrunnen begleiten den Flaneur auf seinem weiteren Weg

hinab. Das Wasser wird an der Bernhardstraße in einem großen, halbrunden Brunnen

mit drei Schalen aufgefangen.

Die

Gliederung mit Treppen und Terrassen, die beiderseits der Wasserspiele

hangabwärts verlaufenden Wege, die angrenzenden paarweise und symmetrisch

angeordneten, von Gärten umgebenen Villen im sachlich-schlichten Baustil der

1920 und 1930er Jahre sowie die ausgewogene Bepflanzung mit Hecken, Stauden und

Blumen schaffen das einzigartige Ambiente einer harmonischen Garten- und

Parkarchitektur.

Die bis heute als

Landschaftsgarten unter Denkmalschutz stehende

Wasserkunstanlage war mehrfach in ihrem Bestand gefährdet.

Aus

finanziellen Gründen konnte Max Laeuger beispielsweise den im 16. Jahrhundert

Aus

finanziellen Gründen konnte Max Laeuger beispielsweise den im 16. Jahrhundert in den Gärten der Villa Farnese verwendeten Tuffstein nicht verarbeiten

in den Gärten der Villa Farnese verwendeten Tuffstein nicht verarbeiten

lassen.

lassen.

Brunnen und Kaskaden errichtete man aus Sparsamkeitsgründen nicht mehr wie in

der Gönneranlage in Naturstein, sondern in Stampfbeton mit Vorsatzbeton als Gesteinsimitation; da keine

Natursteinoberflächen verwendet wurden, gibt es auch keine Dehnungsfugen in den

Mauern.

Die

Materialwahl erwies sich im Laufe der Zeit als wenig glücklich. In Risse

eindringendes Wasser verursachte große Schäden und zerstörte große Teile des

Putzes.

Mehrfach

mussten die Becken neu abgedichtet werden; auf den Wegen floss das

Oberflächenwasser unkontrolliert und beschädigte sie des öfteren.

Mehrfach

mussten die Becken neu abgedichtet werden; auf den Wegen floss das

Oberflächenwasser unkontrolliert und beschädigte sie des öfteren.

So ist es kein

Wunder, dass in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg

aufgrund des schlechten baulichen Zustandes ein Abbruch der

Anlage

diskutiert wurde; auch erwog man eine Aufgabe der Wasserspiele zugunsten einer

Bepflanzung der Becken. Die vernachlässi

Anlage

diskutiert wurde; auch erwog man eine Aufgabe der Wasserspiele zugunsten einer

Bepflanzung der Becken. Die vernachlässi gte gärtnerische Pflege der Anlage gab bis in die 1980er Jahre Anlass zur Kritik, so dass zeitweise von einem "Aschenputteldasein"

oder "Dornröschenschlaf" des Paradieses die Rede war.

gte gärtnerische Pflege der Anlage gab bis in die 1980er Jahre Anlass zur Kritik, so dass zeitweise von einem "Aschenputteldasein"

oder "Dornröschenschlaf" des Paradieses die Rede war.

1983/84

endlich wurde die Anlage unter hohem Kostenaufwand nach alten Plänen

erstmals saniert. Bäume wurden gefällt bzw. gestutzt, andere neu gepflanzt, die Beete neu gestaltet. Die

Wasserkaskaden wurden restauriert.

Bis heute bedarf "Das Paradies"

steter Pflege sowohl hinsichtlich seiner Konzeption als Landschaftsgarten wie

auch seiner architektonischen Substanz.

Während der Bauphase

und nach der Fertigstellung der Wasserkunstanlage Paradies nach 1925, beschäftigte die

Stadt Baden-Baden zur Beaufsichtigung und Pflege der Wasserkunstanlage

Paradies eigens einen Wärter.

Während der Bauphase

und nach der Fertigstellung der Wasserkunstanlage Paradies nach 1925, beschäftigte die

Stadt Baden-Baden zur Beaufsichtigung und Pflege der Wasserkunstanlage

Paradies eigens einen Wärter.

Das Foto von 1928 zeigt die Familie des

amtlichen Paradieswärters.

Stadt

das Grundeigentum des "herrschaftlichen Spitalfonds" erworben hatte. Durch

gezielte Planung sollte dort ein einheitliches Villen- und Parkgebiet entstehen.

Stadt

das Grundeigentum des "herrschaftlichen Spitalfonds" erworben hatte. Durch

gezielte Planung sollte dort ein einheitliches Villen- und Parkgebiet entstehen.

Zum 50jährigen Regierungsjubiläum des Großherzogs Friedrich I.

regte

Bürgermeister Reinhard Fieser an, zu dessen Ehren den Friedrichspark zu

konzipieren.

regte

Bürgermeister Reinhard Fieser an, zu dessen Ehren den Friedrichspark zu

konzipieren. Eine "große Terrasse mit Laubengang und Wasserspiegel" sollte entstehen, etwas "besonderes und außergewöhnliches" geschaffen werden.

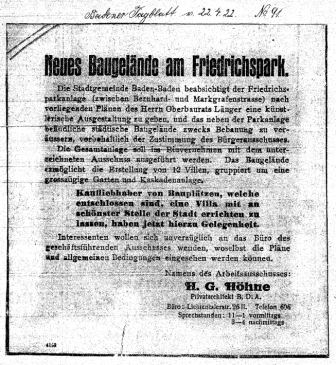

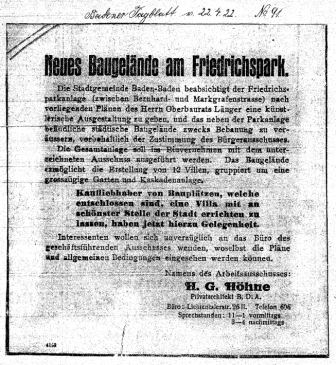

Ein Plan mit perspektivischer Ansicht wurde erstellt sowie ein Kostenvoranschlag, der ein Finanzvolumen von 40.000 Mark vorsah. 1910 diskutierte man das Vorhaben erneut; das Projekt von Richard Riemerschmid sah Kosten von über 54.000 Mark voraus.

Der Erste Weltkrieg machte alle Pläne zunichte. Bis in die 1920er Jahre blieb das Areal eine mit Baumgruppen bestandene, von zwei Fahrstraßen und mehreren Fußwegen durchzogene Wiesenfläche mit schönem Blick zur Rheinebene und auf den Schwarzwald. Im Dezember 1921 fand eine Geländebesichtigung statt, die Gestaltung des Parks sollte durch den Verkauf von Bauplätzen finanziert werden.

Der

Kontakt mit Max Laeuger in Karlsruhe wurde hergestellt, dessen Entwürfe im

Februar 1922 den ungeteilten Beifall des Stadtrates fanden.

Der

Kontakt mit Max Laeuger in Karlsruhe wurde hergestellt, dessen Entwürfe im

Februar 1922 den ungeteilten Beifall des Stadtrates fanden.

Die Oberrheinische Immobilien AG in Freiburg erklärte sich bereit,

die Anlage nach den Plänen Laeugers auszuführen. Als Gegenleistung erhielt die

Gesellschaft das Besitzrecht auf die angrenzenden, in die Anlage architektonisch

einzubeziehenden Bauplätze. Zwölf Villen sollten gebaut werden, deren

architektonische Ausgestaltung genau festgelegt wurde. Max Laeuger wollte auf

der Friedrichshöhe ein Gesamtkunstwerk aus Architektur- und Parklandschaft

schaffen. Zwischen 1922 und 1925 entstand die Garten- und Wohnanlage „Paradies".

Die Einweihung durch Oberbürgermeister Fieser und den Stadtrat fand am 31.

Oktober 1925 statt, die Freigabe für die Öffentlichkeit einen Tag später.

die Anlage nach den Plänen Laeugers auszuführen. Als Gegenleistung erhielt die

Gesellschaft das Besitzrecht auf die angrenzenden, in die Anlage architektonisch

einzubeziehenden Bauplätze. Zwölf Villen sollten gebaut werden, deren

architektonische Ausgestaltung genau festgelegt wurde. Max Laeuger wollte auf

der Friedrichshöhe ein Gesamtkunstwerk aus Architektur- und Parklandschaft

schaffen. Zwischen 1922 und 1925 entstand die Garten- und Wohnanlage „Paradies".

Die Einweihung durch Oberbürgermeister Fieser und den Stadtrat fand am 31.

Oktober 1925 statt, die Freigabe für die Öffentlichkeit einen Tag später.

Für die Namensgebung hatte sich der Stadtrat bei einer der Einweihung vorausgegangenen Ortsbesichtigung entschlossen.Die Anlage ist auf die Altstadt mit der dominierenden Stiftskirche ausgerichtet. Die Achse ist nach dem Vorbild italienischer Renaissancegärten wie etwa dem der Villa Farnese in Rom als Wassertreppe ausgebildet. In sanft abfallenden Kaskaden überwindet das Wasser neben 40 Meter Höhenunterschied auch die Zeppelin- und Prinz-Weimar-Straße.

Am oberen Ende, an der Markgrafenstraße, beginnen die Wasserspiele in einer großen Brunnengrotte mit Säulenarkaden und fallen dann über ein größeres Becken mit Springbrunnen in mehrere kleinere Bassins.

Becken und Bassins sind mit stilisierten vegetabilen, in Voluten endenden

Ornamenten

Becken und Bassins sind mit stilisierten vegetabilen, in Voluten endenden

Ornamenten

verziert.

Beidseitig wird die Wasserkaskade von Säulen-Eichen

mit Einfassungs-Hecken begleitet.

verziert.

Beidseitig wird die Wasserkaskade von Säulen-Eichen

mit Einfassungs-Hecken begleitet.

Über die Zeppelinstraße hinweg, etwa in der Mitte der Anlage befindet sich eine Schrifttafel mit dem Gedicht "Der Roemische Brunnen" von Conrad Ferdinand Meyer - gleichsam das Programm des Paradieses: "Aufsteigt der Strahl und fallend gießt er voll der Marmorschale Rund, die sich verschleiernd überfliesst in einer zweiten Schale Grund. Die zweite gibt - sie wird zu reich - der dritten wallend ihre Flut. Und jede nimmt und gibt zugleich und stroemt und ruht".

Zwei architektonisch gefasste, als künstliche Tropfsteinhöhlen

angelegte, sprudelnde Wandbrunnen begleiten den Flaneur auf seinem weiteren Weg

hinab. Das Wasser wird an der Bernhardstraße in einem großen, halbrunden Brunnen

mit drei Schalen aufgefangen.

angelegte, sprudelnde Wandbrunnen begleiten den Flaneur auf seinem weiteren Weg

hinab. Das Wasser wird an der Bernhardstraße in einem großen, halbrunden Brunnen

mit drei Schalen aufgefangen.

Die Gliederung mit Treppen und Terrassen, die beiderseits der Wasserspiele hangabwärts verlaufenden Wege, die angrenzenden paarweise und symmetrisch angeordneten, von Gärten umgebenen Villen im sachlich-schlichten Baustil der 1920 und 1930er Jahre sowie die ausgewogene Bepflanzung mit Hecken, Stauden und Blumen schaffen das einzigartige Ambiente einer harmonischen Garten- und Parkarchitektur.

Die bis heute als

Landschaftsgarten unter Denkmalschutz stehende

Wasserkunstanlage war mehrfach in ihrem Bestand gefährdet.

Aus

finanziellen Gründen konnte Max Laeuger beispielsweise den im 16. Jahrhundert

Aus

finanziellen Gründen konnte Max Laeuger beispielsweise den im 16. Jahrhundert in den Gärten der Villa Farnese verwendeten Tuffstein nicht verarbeiten

in den Gärten der Villa Farnese verwendeten Tuffstein nicht verarbeiten

lassen.

lassen.

Brunnen und Kaskaden errichtete man aus Sparsamkeitsgründen nicht mehr wie in

der Gönneranlage in Naturstein, sondern in Stampfbeton mit Vorsatzbeton als Gesteinsimitation; da keine

Natursteinoberflächen verwendet wurden, gibt es auch keine Dehnungsfugen in den

Mauern.

Die

Materialwahl erwies sich im Laufe der Zeit als wenig glücklich. In Risse

eindringendes Wasser verursachte große Schäden und zerstörte große Teile des

Putzes.

Mehrfach

mussten die Becken neu abgedichtet werden; auf den Wegen floss das

Oberflächenwasser unkontrolliert und beschädigte sie des öfteren.

Mehrfach

mussten die Becken neu abgedichtet werden; auf den Wegen floss das

Oberflächenwasser unkontrolliert und beschädigte sie des öfteren.

So ist es kein

Wunder, dass in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg

aufgrund des schlechten baulichen Zustandes ein Abbruch der

Anlage

diskutiert wurde; auch erwog man eine Aufgabe der Wasserspiele zugunsten einer

Bepflanzung der Becken. Die vernachlässi

Anlage

diskutiert wurde; auch erwog man eine Aufgabe der Wasserspiele zugunsten einer

Bepflanzung der Becken. Die vernachlässi gte gärtnerische Pflege der Anlage gab bis in die 1980er Jahre Anlass zur Kritik, so dass zeitweise von einem "Aschenputteldasein"

oder "Dornröschenschlaf" des Paradieses die Rede war.

gte gärtnerische Pflege der Anlage gab bis in die 1980er Jahre Anlass zur Kritik, so dass zeitweise von einem "Aschenputteldasein"

oder "Dornröschenschlaf" des Paradieses die Rede war.

1983/84

endlich wurde die Anlage unter hohem Kostenaufwand nach alten Plänen

erstmals saniert. Bäume wurden gefällt bzw. gestutzt, andere neu gepflanzt, die Beete neu gestaltet. Die

Wasserkaskaden wurden restauriert.

Bis heute bedarf "Das Paradies"

steter Pflege sowohl hinsichtlich seiner Konzeption als Landschaftsgarten wie

auch seiner architektonischen Substanz.

Während der Bauphase

und nach der Fertigstellung der Wasserkunstanlage Paradies nach 1925, beschäftigte die

Stadt Baden-Baden zur Beaufsichtigung und Pflege der Wasserkunstanlage

Paradies eigens einen Wärter.

Während der Bauphase

und nach der Fertigstellung der Wasserkunstanlage Paradies nach 1925, beschäftigte die

Stadt Baden-Baden zur Beaufsichtigung und Pflege der Wasserkunstanlage

Paradies eigens einen Wärter.

Das Foto von 1928 zeigt die Familie des

amtlichen Paradieswärters.

Aus

finanziellen Gründen konnte Max Laeuger beispielsweise den im 16. Jahrhundert

Aus

finanziellen Gründen konnte Max Laeuger beispielsweise den im 16. Jahrhundert in den Gärten der Villa Farnese verwendeten Tuffstein nicht verarbeiten

in den Gärten der Villa Farnese verwendeten Tuffstein nicht verarbeiten

lassen.

lassen.

Brunnen und Kaskaden errichtete man aus Sparsamkeitsgründen nicht mehr wie in der Gönneranlage in Naturstein, sondern in Stampfbeton mit Vorsatzbeton als Gesteinsimitation; da keine Natursteinoberflächen verwendet wurden, gibt es auch keine Dehnungsfugen in den Mauern.

Die Materialwahl erwies sich im Laufe der Zeit als wenig glücklich. In Risse eindringendes Wasser verursachte große Schäden und zerstörte große Teile des Putzes.

Mehrfach

mussten die Becken neu abgedichtet werden; auf den Wegen floss das

Oberflächenwasser unkontrolliert und beschädigte sie des öfteren.

Mehrfach

mussten die Becken neu abgedichtet werden; auf den Wegen floss das

Oberflächenwasser unkontrolliert und beschädigte sie des öfteren.

So ist es kein Wunder, dass in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund des schlechten baulichen Zustandes ein Abbruch der

Anlage

diskutiert wurde; auch erwog man eine Aufgabe der Wasserspiele zugunsten einer

Bepflanzung der Becken. Die vernachlässi

Anlage

diskutiert wurde; auch erwog man eine Aufgabe der Wasserspiele zugunsten einer

Bepflanzung der Becken. Die vernachlässi gte gärtnerische Pflege der Anlage gab bis in die 1980er Jahre Anlass zur Kritik, so dass zeitweise von einem "Aschenputteldasein"

oder "Dornröschenschlaf" des Paradieses die Rede war.

gte gärtnerische Pflege der Anlage gab bis in die 1980er Jahre Anlass zur Kritik, so dass zeitweise von einem "Aschenputteldasein"

oder "Dornröschenschlaf" des Paradieses die Rede war.

1983/84 endlich wurde die Anlage unter hohem Kostenaufwand nach alten Plänen erstmals saniert. Bäume wurden gefällt bzw. gestutzt, andere neu gepflanzt, die Beete neu gestaltet. Die Wasserkaskaden wurden restauriert.

Bis heute bedarf "Das Paradies" steter Pflege sowohl hinsichtlich seiner Konzeption als Landschaftsgarten wie auch seiner architektonischen Substanz.

Während der Bauphase

und nach der Fertigstellung der Wasserkunstanlage Paradies nach 1925, beschäftigte die

Stadt Baden-Baden zur Beaufsichtigung und Pflege der Wasserkunstanlage

Paradies eigens einen Wärter.

Während der Bauphase

und nach der Fertigstellung der Wasserkunstanlage Paradies nach 1925, beschäftigte die

Stadt Baden-Baden zur Beaufsichtigung und Pflege der Wasserkunstanlage

Paradies eigens einen Wärter. Das Foto von 1928 zeigt die Familie des amtlichen Paradieswärters.